源氏物語を読みました。

久しぶりの投稿です。

言い訳ですが文章を書くというのは

エネルギーが要りますね。

ちょっとインスタグラムの方に気持ちが

行ってしまいました。

-----------------------------------------

さてと、本題へ。

源氏物語を読みました。

とはいっても中学~高校生が対象の

現代語訳です。

今まで何度もトライして挫折を

繰り返したわたしにとっては

読みやすさが第一ですからね。

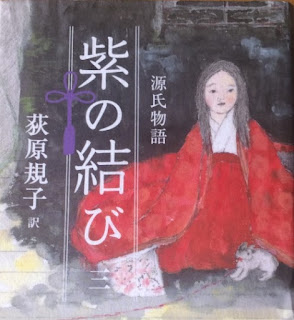

荻原規子氏が

「紫の結び」

「宇治の結び」

「つる花の結び」

と話の流れをつかみやすくまとめていて

これなら読めるかなと思ったのです。

それでも全7巻は長かった。

読み始めたころは官位や人間関係、

行事などがなかなか理解できなくて、

ああ今回も挫折かなぁと弱気になったのですが、読了しました。やった~!

読み終わってみると1000年も前の平安時代の貴族の生活を垣間見た思いがします。

面白かったかって?

うーん、難しいかな。

何だか昼のメロドラマのようで、、、

恋愛のはじまりは文のやりとりですが、

結局は夜這いですから

軽いノリです(笑)

でも、夜這いは男女のまじわりに

かかせない日本の文化だったんですね。

「一夫多妻」というのも子孫繁栄

を主とした考えで、

明治天皇の時代まであったのですから。

今では考えられませんが、、。

また、平安時代の時代背景として

この世は仮の姿という仏教思想があり、

寿命も短かったのでしょうから、

大胆に恋愛を楽しむのをよしと考えるのも当然かもしれません。

それにしても行きつくところは

出家というのが王道とは、

最後に禊(みそぎ)をすればいいや

という開き直った感じがします。

太く短く生きて散っていく人生です。

光源氏はヒーローか?

いえ、愛情に飢えながらも

誰も愛することができない

可哀そうなナルシストに思えます。

栄華を極めハーレムのような理想の

六条御殿に複数の女人と暮らしても

心は満たされることはありません。

最後まで継母の藤壺の面影を

追いかけます。

決して人に言えない秘密の恋。

結果、彼をとりまく女性たちとの

恋物語が次々と生まれるのです。

また、日本人の恥の文化を見た気も

します。いわゆるグレーゾーンに

ゆだねるといったような

彼の優柔不断さも根底には情と恥

という意識が影響しているように

思いました。

「紫の結び」

名前の如く紫の上のお話です。

幼少期に源氏に引き取られてから

美しく成長し、源氏の最愛の妻に

なりますが、果たして幸せであったのか。

源氏の女性関係を最後まで見守りながら、最後は決して報われない

あきらめの境地にたどります。

紫の上は女性の理想像のように描かれていますが、生身の女性としては辛い。

でもその聡明さと美しさはピカイチです。

「宇治の結び」

こちらは源氏亡き後の子供たちの

話になります。

女三宮と柏木の間に生まれた薫と、

明石の中宮を母に持つ匂宮

(におうのみや)

性格の違う二人の恋のさやあてが

描かれています。

中でも二人から愛され苦しむ浮舟、

身投げして一命はとりとめますが

出家の道を選びます。

メロドラマ的愛の悲劇です。

「つる花の結び」

若き日の源氏の奔放な恋愛模様が

描かれています。

さまざまな女性の個性が楽しく

娯楽作品として読めます。

なかでも、鼻の先が赤い末摘花

(すえつむはな)の描き方は

コミカルで笑ってしまいます。

また、六条の御息所の生霊により

死んでしまう可哀そうな夕顔ですが

話の後半ではその夕顔の娘、玉鬘

(たまかずら)の生涯が描かれます。

それにしても女たちの人生は

頼りなく切ない。

ひたすら文才を磨いて、

御簾の中でじっと待っているのですから。

いい殿方と縁ができればラッキー、

でも、おつきの女房の差配が悪ければ

変な男に夜這いされて人生真っ暗になる

こともあります。

だからこそ源氏の君と縁を結んだ

姫君たちは幸せですね。

中には生霊となり人を殺してしまう、

六条の御息所(みやすんどころ)の

哀れな悪役が登場しますが、、。

因果応報、

源氏の死後も子孫が綴る恋の遍歴

はらはらどきどきの過激な話、

さまざまな人間模様、

人々の嫉妬やいじわる、

今でも十分伝わるお話です。

そして、美しい文の数々

源氏物語はエンターテイメントとして当時の女たちを虜にしたのでしょうね。

そしてあふれ出る日本語の美しさ

もちろん現代語訳ですが、何といっても出てくる女性の名前が素晴らしい。

葵、花散里、明石、朝顔、朧月夜、

夕顔、空蝉、浮舟、雲井の雁、

玉鬘、末摘花、、

そういえば昔は何とかの妻とか娘とかで、名前で呼ぶことはなかったのだと気づきました。

紫式部のセンスはすごい。

それぞれの女性に命を与えています。

私ごときが源氏物語を語るには

到底及びませんが、

かなり興味がわきました。

次は田辺聖子氏の「新源氏物語」

に挑戦してみようか

その前に大和和紀氏の

「あさきゆめみしかな」、、、

と密かに考えています(笑)

ではまた。

言い訳ですが文章を書くというのは

エネルギーが要りますね。

ちょっとインスタグラムの方に気持ちが

行ってしまいました。

さてと、本題へ。

源氏物語を読みました。

とはいっても中学~高校生が対象の

現代語訳です。

今まで何度もトライして挫折を

繰り返したわたしにとっては

読みやすさが第一ですからね。

荻原規子氏が

「紫の結び」

「宇治の結び」

「つる花の結び」

と話の流れをつかみやすくまとめていて

これなら読めるかなと思ったのです。

それでも全7巻は長かった。

読み始めたころは官位や人間関係、

行事などがなかなか理解できなくて、

ああ今回も挫折かなぁと弱気になったのですが、読了しました。やった~!

読み終わってみると1000年も前の平安時代の貴族の生活を垣間見た思いがします。

面白かったかって?

うーん、難しいかな。

何だか昼のメロドラマのようで、、、

恋愛のはじまりは文のやりとりですが、

結局は夜這いですから

軽いノリです(笑)

でも、夜這いは男女のまじわりに

かかせない日本の文化だったんですね。

「一夫多妻」というのも子孫繁栄

を主とした考えで、

明治天皇の時代まであったのですから。

今では考えられませんが、、。

また、平安時代の時代背景として

この世は仮の姿という仏教思想があり、

寿命も短かったのでしょうから、

大胆に恋愛を楽しむのをよしと考えるのも当然かもしれません。

それにしても行きつくところは

出家というのが王道とは、

最後に禊(みそぎ)をすればいいや

という開き直った感じがします。

太く短く生きて散っていく人生です。

光源氏はヒーローか?

いえ、愛情に飢えながらも

誰も愛することができない

可哀そうなナルシストに思えます。

栄華を極めハーレムのような理想の

六条御殿に複数の女人と暮らしても

心は満たされることはありません。

最後まで継母の藤壺の面影を

追いかけます。

決して人に言えない秘密の恋。

結果、彼をとりまく女性たちとの

恋物語が次々と生まれるのです。

また、日本人の恥の文化を見た気も

します。いわゆるグレーゾーンに

ゆだねるといったような

彼の優柔不断さも根底には情と恥

という意識が影響しているように

思いました。

「紫の結び」

名前の如く紫の上のお話です。

幼少期に源氏に引き取られてから

美しく成長し、源氏の最愛の妻に

なりますが、果たして幸せであったのか。

源氏の女性関係を最後まで見守りながら、最後は決して報われない

あきらめの境地にたどります。

紫の上は女性の理想像のように描かれていますが、生身の女性としては辛い。

でもその聡明さと美しさはピカイチです。

「宇治の結び」

こちらは源氏亡き後の子供たちの

話になります。

女三宮と柏木の間に生まれた薫と、

明石の中宮を母に持つ匂宮

(におうのみや)

性格の違う二人の恋のさやあてが

描かれています。

中でも二人から愛され苦しむ浮舟、

身投げして一命はとりとめますが

出家の道を選びます。

メロドラマ的愛の悲劇です。

「つる花の結び」

若き日の源氏の奔放な恋愛模様が

描かれています。

さまざまな女性の個性が楽しく

娯楽作品として読めます。

なかでも、鼻の先が赤い末摘花

(すえつむはな)の描き方は

コミカルで笑ってしまいます。

また、六条の御息所の生霊により

死んでしまう可哀そうな夕顔ですが

話の後半ではその夕顔の娘、玉鬘

(たまかずら)の生涯が描かれます。

それにしても女たちの人生は

頼りなく切ない。

ひたすら文才を磨いて、

御簾の中でじっと待っているのですから。

いい殿方と縁ができればラッキー、

でも、おつきの女房の差配が悪ければ

変な男に夜這いされて人生真っ暗になる

こともあります。

だからこそ源氏の君と縁を結んだ

姫君たちは幸せですね。

中には生霊となり人を殺してしまう、

六条の御息所(みやすんどころ)の

哀れな悪役が登場しますが、、。

因果応報、

源氏の死後も子孫が綴る恋の遍歴

はらはらどきどきの過激な話、

さまざまな人間模様、

人々の嫉妬やいじわる、

今でも十分伝わるお話です。

そして、美しい文の数々

源氏物語はエンターテイメントとして当時の女たちを虜にしたのでしょうね。

そしてあふれ出る日本語の美しさ

もちろん現代語訳ですが、何といっても出てくる女性の名前が素晴らしい。

葵、花散里、明石、朝顔、朧月夜、

夕顔、空蝉、浮舟、雲井の雁、

玉鬘、末摘花、、

そういえば昔は何とかの妻とか娘とかで、名前で呼ぶことはなかったのだと気づきました。

紫式部のセンスはすごい。

それぞれの女性に命を与えています。

私ごときが源氏物語を語るには

到底及びませんが、

かなり興味がわきました。

次は田辺聖子氏の「新源氏物語」

に挑戦してみようか

その前に大和和紀氏の

「あさきゆめみしかな」、、、

と密かに考えています(笑)

ではまた。