源氏物語を読みました。

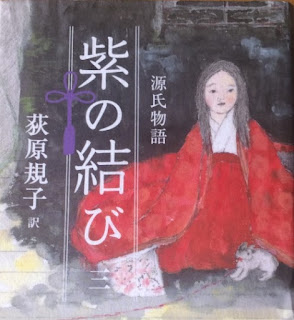

久しぶりの投稿です。 言い訳ですが文章を書くというのは エネルギーが要りますね。 ちょっとインスタグラムの方に気持ちが 行ってしまいました。 ----------------------------------------- さてと、本題へ。 源氏物語を読みました。 とはいっても中学~高校生が対象の 現代語訳です。 今まで何度もトライして挫折を 繰り返したわたしにとっては 読みやすさが第一ですからね。 荻原規子氏が 「紫の結び」 「宇治の結び」 「つる花の結び」 と話の流れをつかみやすくまとめていて これなら読めるかなと思ったのです。 それでも全7巻は長かった。 読み始めたころは官位や人間関係、 行事などがなかなか理解できなくて、 ああ今回も挫折かなぁと弱気になったのですが、読了しました。やった~! 読み終わってみると1000年も前の平安時代の貴族の生活を垣間見た思いがします。 面白かったかって? うーん、難しいかな。 何だか昼のメロドラマのようで、、、 恋愛のはじまりは文のやりとりですが、 結局は 夜這い ですから 軽いノリです(笑) でも、夜這いは男女のまじわりに かかせない日本の文化だったんですね。 「一夫多妻」 というのも子孫繁栄 を主とした考えで、 明治天皇の時代まであったのですから。 今では考えられませんが、、。 また、平安時代の時代背景として この世は仮の姿という仏教思想があり、 寿命も短かったのでしょうから、 大胆に恋愛を楽しむのをよしと考えるのも当然かもしれません。 それにしても行きつくところは 出家というのが王道とは、 最後に 禊 (みそぎ)をすればいいや という開き直った感じがします。 太く短く生きて散っていく人生です。 光源氏はヒーローか? いえ、愛情に飢えながらも 誰も愛することができない 可哀そうなナルシストに思えます。 栄華を極めハーレムのような理想の 六条御殿に複数の女人と暮らしても 心は満たされることはありません。 最後まで継母の 藤壺 の面影を 追いかけます。 決して人に言えない秘密の恋。 結果、彼をとりまく女性たちとの 恋物語が次々と生まれるのです。 また、日本人の恥の文化を見た気も...